10. Januar 2022

Nein, Marxismus ist kein ökonomischer Determinismus

Axel Honneth wirft dem Marxismus vor, eine rein ökonomische Vorstellung von menschlicher Befreiung zu haben. Das ist falsch. Vielmehr hat Honneth ein einseitiges Verständnis von sozialen Konflikten.

Axel Honneth will den Marxismus vom Ökonomismus befreien, dabei entledigt er sich allerdings der Analyse von sozialen Konflikten.

Die Frankfurter Schule interessiert sich nach vierzig Jahren wieder für den Sozialismus. Nach jahrzehntelanger Auszeit wollen sich ihre Nachfolger nun der Tatsache stellen, dass es eine Alternative zum Kapitalismus geben muss, die von emanzipatorischen Bewegungen angestrebt werden kann. Wie Axel Honneth in seinem Buch Die Idee des Sozialismus schreibt, »scheint (der) massenhaften Empörung jeder normative Richtungssinn, jedes geschichtliche Gespür für ein Ziel der vorgebrachten Kritik zu fehlen, so daß sie eigentümlich stumm und nach innen gekehrt bleibt; es ist, als mangele es dem grassierenden Unbehagen an dem Vermögen, (...) einen gesellschaftlichen Zustand jenseits des Kapitalismus zu imaginieren«. Man scheint sich langsam einig zu sein, dass die Kritische Theorie diesem Trend entgegenwirken sollte.

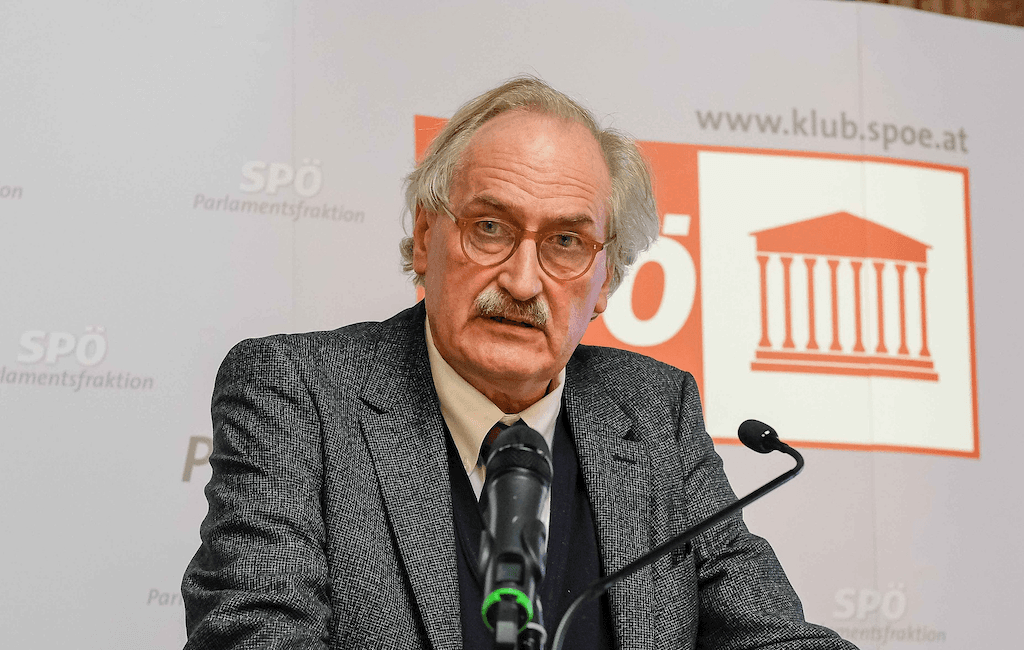

Honneths Kehrtwende ist zu begrüßen. Als einer der einflussreichsten Vertreter der Kritischen Theorie trat er in die Fußstapfen von Max Horkheimer und leitete von 2001 bis 2018 das berühmte Institut für Sozialforschung in Frankfurt.

Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man darüber urteilt, in welche Richtung Honneth die Kritische Theorie heute lenkt. Sein Vermächtnis wird vor allem darin bestehen, dass er diese Denktradition von Karl Marx abgekehrt und stattdessen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zugewandt hat. In den letzten Jahren hat er sich zwar auch für den Pragmatismus erwärmt, jedoch ohne seine Grundüberzeugung zu überdenken – und die sieht vor, die Kritische Theorie wieder im Idealismus zu verwurzeln. Alle, die sich der immensen Herausforderung stellen wollen, eine nicht-kapitalistische Gesellschaft zu entwerfen, sollten diesen Ansatz allerdings überdenken.

Honneths Einwände gegen Marx sind im Grunde seit Generationen die gleichen: der Marxismus sei reduktionistisch, ökonomistisch, deterministisch, produktivistisch, homogenisierend usw. Es geht mir nun hier nicht darum, Honneth in diesen Punkten zu widerlegen, sondern ihn auf einer anderen und grundsätzlicheren methodologischen Ebene zu kritisieren. Denn viel zentraler ist die Art und Weise, in der Honneth den Marxismus als Negativfolie benutzt – was wiederum dazu führt, dass er die Realität der Herrschaft verschleiert und folglich auch die Frage nicht beantwortet, wie man gegen sie ankämpft.

Honneth stellt den Marxismus als Theorie dar, deren Ökonomismus sie blind mache für den weiten, emanzipatorischen Horizont, der durch sein eigenes Denken erst sichtbar werde. Der zeitgenössische Marxismus besticht jedoch gerade darin, auf die Analyse institutioneller Zwänge zu pochen. Diese Analysen sind dem Pragmatismus, wie Honneth ihn sich vorstellt, gar nicht so fern und sie sind politisch um einiges aussagekräftiger als alles, was er uns über die Hindernisse gesellschaftlichen Wandels anbieten kann.

Klassenreduktionismus?

Das Problem des Marxismus liegt Honneth zufolge darin, dass er sich einer unhaltbaren strukturalistisch-funktionalistischen Logik unterwirft. Normen und Werte, so Honneth, würden nur insofern berücksichtigt, als sie den Interessen der Kapitalakkumulation dienen. Honneth ist außerdem Utilitarist, weil er den Klassenkampf als einen Kampf um strukturell bedingte Konkurrenz betrachtet, der von wirtschaftlichen Interessen geleitet wird. Er argumentiert, dass »die Marxsche Lehre vom Klassenkampf vor allem deshalb scheitert, weil sie alle Konflikte zwischen Gruppen oder Klassen als ökonomisch motiviert ansieht, während die historische Realität nahelegt, dass Erfahrungen von Ungerechtigkeit und enttäuschten Hoffnungen eine weitaus größere motivierende Kraft haben«. Glaubt man Honneth, dann kann der Marxismus nur in eine Sackgasse führen, denn er schränkt die Reichweite der Emanzipation vorschnell und willkürlich ein, ebenso wie die Gründe für die Kritik an nicht-ökonomischen Formen der Herrschaft. In dieser Lesart hat uns Marx dazu verleitet, die intersubjektive Struktur der Freiheit aus den Augen zu verlieren. Der Marxismus sei demnach nicht in der Lage, sich die menschliche Entwicklung jenseits der Abschaffung der Klassengesellschaft vorzustellen.

In bahnbrechenden Texten wie Das Andere der Gerechtigkeit und Kampf um Anerkennung behauptet Honneth stattdessen, dass Gefühle der Respektlosigkeit und Erniedrigung – und nicht wirtschaftliche Interessen – der grundlegende Antrieb für soziale Konflikte sind. Mit Verweis auf Hegels Herr-Knecht-Dialektik, veranschaulicht Honneth wie dominante Gruppen (Herr) dazu neigen, Normen als natürlich gegeben zu betrachten, während sich unterdrückte Gruppen (Knecht) mit einer anderen, transformativen Haltung auf Normen beziehen und Praktiken, die andere ausgrenzen, eher in Frage stellen. Honneth argumentiert später:

»Die Quelle wiederkehrender sozialer Kämpfe liegt darin, dass jede benachteiligte soziale Gruppe versucht, sich auf Normen zu berufen, die bereits institutionalisiert sind, aber auf hegemoniale Weise interpretiert oder angewandt werden, und diese Normen gegen die dominanten Gruppen zu wenden, indem sie sie zur moralischen Rechtfertigung ihrer eigenen marginalisierten Bedürfnisse und Interessen heranzieht.«

Für Honneth ist der moralische Horizont des Kampfs um Anerkennung potenziell unendlich; er öffnet die konzeptionellen Türen zu einer Idee der Emanzipation, die weiterreiche als der Marxismus. Aber dabei geht es Honneth nicht nur um Moral. Wie er verdeutlicht, prägen diese moralischen Auseinandersetzungen auch Institutionen, indem sie die Normen in Frage stellen, die sie zusammenhalten, etwa im Recht. Befreiung ist daher ein Kampf der Beherrschten um Anerkennung, bei dem die herrschenden Normen laufend revidiert werden, um sowohl intersubjektiv als auch institutionell inklusiver zu werden.

Demnach sei Marx daran gescheitert, eine umfassende Vorstellung menschlicher Entwicklung zu erarbeiten. Damit habe er die Kritische Theorie in die Irre geführt und davon abgehalten, emanzipatorische Kämpfe zu ermöglichen und zu unterstützen. Die Kritische Theorie hat die eigentümliche Selbstwahrnehmung, intrinsisch mit der Emanzipation verbunden zu sein – und stützt sich dabei auf Marx’ Credo, dass die kritische Philosophie die »Selbstverständigung der Zeit über ihre Kämpfe und Wünsche« ist. Honneth zufolge erfüllt der Marxismus auch diesen Auftrag nicht, weil er argumentiert, dass der Sozialismus nicht nur den Zusammenbruch der Klassengesellschaft herbeiführen, sondern auch alle anderen sozialen Konflikte lösen würde. Sein Ökonomismus hindere ihn daran, emanzipatorische Kämpfe sui generis, also als unveränderlichen Teil der gesellschaftlichen Reproduktion, zu verstehen. Mit anderen Worten: Der Marxismus verkürzt den Kampf um Anerkennung und deshalb hat er für emanzipatorische Bewegungen weniger Nutzen. In diesem Sinne kann der Marxismus laut Honneth nicht »kritisch« sein.

Gleichzeitig ist der Marxismus nach wie vor die einzige ernstzunehmende Theorie, die verschiedene Spielarten des Individualismus herausfordert. Für die Kritische Theorie ist das ein Problem. Honneth muss dann doch einräumen, dass Marx mit seiner Theorie der Geschichte richtig lag. Diese kritisierte ein Verständnis der Gesellschaft als bloßen Makrokosmos individueller Psychen. Andere Traditionen wie der Liberalismus, der klassische Republikanismus oder die Psychoanalyse neigen dazu, gesellschaftliche Veränderungen als Nebenprodukte individueller Befreiungskämpfe zu betrachten. Ob man sich nun gegen die Fremdbestimmungen durch einen unfreien Willen, willkürliche Gesetze oder den Ödipuskomplex wehrt: der grundlegende Antrieb ist das Streben nach Autonomie. Marx liefert hingegen ein anderes Verständnis der Freiheit, nämlich ein soziales: Im Kollektiv erziehen wir uns im Kampf gegenseitig dazu, mehr Freiheit für alle zu erreichen.

Honneths Vorstellung davon, was Kritische Theorie leisten sollte, ist auch auf dieser metatheoretischen Ebene von dem vermeintlich verengten Fokus des Marxismus auf den Klassenantagonismus angeleitet. Doch Honneth meint, die Lösung dürfe nicht in Ökonomismus verfallen, müsse jedoch das Kollektiv im Auge behalten.

Und so landet Honneth bei einer Art idealistischem Pragmatismus. Der Pragmatismus hat den Vorteil, dass er erklärt, wie die Akteure innerhalb unterdrückter Gruppen die herrschenden Normen verinnerlichen, neu interpretieren und dann die gegenseitigen Erwartungen an diese Normen nutzen, um sich in den Institutionen Verhandlungsmacht zu verschaffen. Die gegenseitigen Erwartungen sind eine Voraussetzung für emanzipatorische Praxis, da sie eine gemeinsame Grundlage für die Infragestellung einseitiger Interpretationen bilden, um diese dann inklusiver gestalten zu können. So können sich Institutionen in einem sozialen Lernprozess – der grundsätzlich konfliktreich ist – verändern, um neuen Interpretationen gerecht zu werden. »Angesichts einer hartnäckigen Tendenz zu ihrer Naturalisierung« müssen vorherrschende Normen in diesem Lernprozess immer wieder neu herausgefordert werden.

Letztendlich vereinen sich in seinem Werk Hegel und John Dewey, um Marx durch eine neo-pragmatistische Theorie der Anerkennung zu ersetzen, die weder individualistisch noch ökonomistisch ist. Die Kritische Theorie sollte demnach den Kampf um Anerkennung innerhalb der Geisteswissenschaften artikulieren und interpretieren, um emanzipatorisches Wissen zu schaffen.

Moralische Psychologie

Auch wenn der Marxismus innerhalb der Kritischen Theorie seit langem in Verruf geraten ist, bleibt er für Honneth eine Gegenposition, um seine eigene normative Theorie und deren Nützlichkeit für soziale und politische Konflikte zu legitimieren. Kurz gesagt: er will zeigen, dass der Marxismus aufgrund seines verengten Horizonts weder so kritisch noch so radikal ist, wie er selbst vorgibt zu sein. Das wiederum soll Honneths weiter gefasste Vision rechtfertigen.

Honneths Kritikerinnen und Kritiker haben immer wieder auf die Probleme hingewiesen, die sich ergeben, sobald man vorpolitische Erfahrungen als normativen Bezugspunkt für das Verständnis von Ungerechtigkeit verwendet. Nancy Fraser hat bekanntermaßen argumentiert, dass es prima facie unwahrscheinlich ist, die moralische Grundstruktur aller Unzufriedenheit aufdecken zu können. Sie glaubt hingegen, dass Honneth den Kampf um Anerkennung auf jeden Konflikt projiziert, indem er die politische Soziologie auf moralische Psychologie reduziert – und das in einer Weise, die eindimensional und voreingenommen ist. Auch andere wiesen auf die merkwürdige Einfältigkeit einer formalen Theorie ohne soziologischen Inhalt hin, die eine entscheidende Lücke lässt. Selbst wenn man zustimmt, dass Anerkennung letztendlich unsere Probleme lösen wird, was dann? Unsere Sehnsucht nach Anerkennung vermag nicht zu erklären, was wir tun müssen, um sie auch zu erhalten. Die Ironie von Honneths Theorie der Anerkennung liegt darin, dass sie sich vermeintlich durch ihren weiten normativen Horizont vom Marxismus unterscheidet, aber gleichzeitig nicht erklären kann, welche Mechanismen unseres System verändert werden müssten und wie sie besser gestaltet werden könnten. Für Honneth liegt die Lösung aller gesellschaftlichen Konflikte in der Umdeutung herrschender Normen. Zweifellos ist das der Fall, aber diese Minimalforderung verfehlt eine grundlegende politische Frage: Wenn den Menschen bewusst ist, dass soziale Institutionen ihnen keine Respekt erweisen, warum übersetzt sich diese Sehnsucht nach Anerkennung dann nicht in wirksame politische Forderungen?

In den frühen 2000er Jahren begann die politische Philosophin Iris Marion Young, das Konzept der »strukturellen Ungerechtigkeit« zu erarbeiten, indem sie die normativen Kategorien der Herrschaft (definiert als institutionelle Beschränkungen der Selbstbestimmung) und der Unterdrückung (definiert als institutionelle Beschränkungen der Selbstverwirklichung) anwandte. Diese bedeutende Unterscheidung trifft Honneth jedoch nicht. Indem er Unterdrückung und Herrschaft in einen Topf wirft, verallgemeinert er Aussagen darüber, was soziale Kämpfe motiviert, zu Aussagen darüber, welche Ziele und welche Maßnahmen angestrebt werden müssen. In der Konsequenz wird Herrschaft verschleiert. Am Ende weiß man nicht mehr, was er mit Freiheit oder Emanzipation eigentlich meint.

Die Anerkennungstheorie verdeckt Mechanismen der Herrschaft, weil sie in ihrer anti-marxistischen Variante ignoriert, welchen Kräften die Bescherrschten entgegenstehen und was sie eigentlich beschränkt. Es reicht nicht aus, zu sagen, dass unterdrückte Gruppen ein Interesse daran haben, hegemoniale Normen neu zu interpretieren und deshalb emanzipatorisches Wissen produzieren, das sich in der Kritischen Theorie widerspiegelt. Offensichtlich steht dem etwas im Wege. Selbst wenn wir einräumen, dass Freiheit in ihrer letzten Konsequenz Anerkennung bedeutet, folgt daraus noch lange nicht, dass einen die Sehnsucht danach dazu verleitet, darüber nachzudenken, was der Verwirklichung dieser Freiheit entgegensteht.

Es mag sein, dass Honneth und der Marxismus über unterschiedliche Probleme sprechen, und er mag sogar Recht haben, dass der Marxismus die Unendlichkeit des Kampfes um die Neuinterpretation der herrschenden Normen nicht in seine Methodologie einbaut. Nur: warum sollte er? Strukturelle Ungerechtigkeiten stehen im Zentrum des Marxismus, und auch wenn Honneth das Gegenteil behauptet, ist das durchaus sinnvoll, wenn wir uns der Idee verpflichten, strukturelle Herrschaft, und nicht nur Konflikte im Allgemeinen, zu beenden. Wir würden keine ontologische Behauptung aufstellen wollen, die strukturelle Ungerechtigkeit durch die Wesenszüge der Menschen erklärt. Es gibt es keinen guten Grund, das zu tun, denn damit würden wir gerade die Ungerechtigkeiten verdinglichen, die die Kritische Theorie eigentlich untergraben will.

Das gilt auch für das Bestreben, alle sozialen Kämpfe und Konflikte von vornherein zu beseitigen. Konflikte sind nicht notwendigerweise symptomatisch für Ungerechtigkeiten, denn Konflikte resultieren nicht ausschließlich aus Herrschaftsverhältnissen oder Unterdrückung. Man könnte entgegnen, dass viele Konflikte, die hegemoniale Normen in Frage stellen, förderlich für das Funktionieren von Demokratien sind, da sie die soziale Integration vorantreiben. Wenn man diese Sichtweise teilt, dann ist es in der Tat wahrscheinlich, dass soziale Kämpfe andauern werden. Die Kritische Theorie sollte jedoch in der Lage sein, Konflikte, die immer bestehen könnten, und strukturelle Ungerechtigkeiten, die man aufzuheben hofft, voneinander zu unterscheiden.

Das Fortbestehen von Herrschaft erfordert, dass sich die Kritische Theorie mit den Sozialwissenschaften auseinandersetzt, nicht nur mit der Moralpsychologie. Denn ansonsten können philosophische Rekonstruktionen des fortlaufenden Prozesses der Norminterpretation uns kaum dabei helfen, darüber nachzudenken, wie wir Zustände, die wir nicht mehr länger akzeptieren können, auch verändern. Da Honneth sich jedoch auf die Moralpsychologie fokussiert, neigt er dazu, eine allzu umfassende Vorstellung von Normen und Institutionen nahezulegen. Fragen des Zwangs und der Beschränkung geraten so in den Hintergrund. Es ist nicht ausgemacht, dass sich diese Sichtweise für soziale Bewegungen als nützlich erweisen kann, da die Überwindung von Zwängen normalerweise jede politische Strategie antreibt.

Letztlich ist unklar, worauf der Prozess der Norminterpretation hinausläuft. Er ist zu vage. Und genauso unklar ist, wie die Kritische Theorie dazu beiträgt, ihn zu ermöglichen.

Materialistisches Moment

In der Debatte zwischen Honneth und dem Marxismus geht es also nicht in erster Linie um menschliche Motivation oder normative Wünsche. Vielmehr geht es darum, wie die Welt angesichts struktureller Ungerechtigkeit verändert werden kann.

Honneth sieht schlicht nicht ein, warum die strukturelle Ungerechtigkeit der Klassenspaltung ein anderes Denken über unser Interesse an Emanzipation erfordert. Er ist der Meinung, dass all diese Fragen unter dem Begriff der Umdeutung herrschender Normen subsumiert werden können – als würden sich die Zwänge nur im Denken und Fühlen der Menschen begründen, und nicht in den entgegengesetzten Anreizen und Zwängen, die mit Herrschaft einhergehen.

Die heutige marxistische Sozialwissenschaft erhebt jedoch einen viel bescheideneren und politisch bedeutsameren Anspruch als den, den Honneth ihr zuschreibt: nämlich, dass es notwendig ist, die durch die Klassenherrschaft auferlegten Zwänge zu beseitigen, um das umfassendere Ziel der menschlichen Befreiung zu erreichen. Sie ist darin auch nicht so weit vom Pragmatismus entfernt, wie Honneth ihn sich vorstellt.

Außerdem ist es durchaus möglich, einen materialistischen Pragmatismus zu entwickeln. Rahel Jaeggi plädiert dafür, das »materialistische Moment« der Moralkritik zu bewahren, indem sie die Idee der sozialen Praxis mit der Idee der Problemlösung verbindet. Eine soziale Praxis ist ein informelles, wiederholtes und regelgeleitetes Verhalten, das nicht auf spezifische institutionelle Formen reduziert werden kann. Diejenigen, die eine Praxis ausführen, verstehen stillschweigend, was sie tun müssen, damit diese Praxis erfolgreich ist – und damit wiederum fällen sie ein Urteil, das oft auf bestimmten Normen beruht, die in der Praxis bereits inbegriffen sind.

Praktiken haben auch ihre eigene interne Problemlösungsdynamik. Wenn Menschen mit Zwängen konfrontiert werden und versuchen, sich dagegen zu wehren oder ein soziales Problem zu lösen, führt das nicht selten dazu, dass dabei neue Probleme entstehen, mit denen sich andere in Zukunft auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig liefern die impliziten Normen der Praktiken, die den sozialen Akteuren Zwänge auferlegen, auch die moralischen und ideologischen Ressourcen, um zu erkennen, dass es tatsächlich ein Problem gibt, das sie angehen müssen. Diese eingebetteten Normen ermöglichen oder verhindern die Wahrnehmung für ein Problem oder seine Beschaffenheit. Und sie legen die Bedingungen dafür fest, wie man es löst oder wie man andere davon überzeugt, dass es gelöst werden sollte.

Ein solcher materialistischer Pragmatismus kann tatsächlich wesentlich dazu beitragen, die idealistische Tendenz zu minimieren, die gesellschaftliche Entwicklung als einen langen moralischen Marsch des Fortschritts interpretiert. Vorherrschende Normen existieren, aber sie existieren als Reaktion auf Zwänge, die ihre Neuinterpretation verhindern. Daraus folgt, dass die Menschen unterschiedlich auf diese Zwänge reagieren, die von Zustimmung über Resignation bis hin zu Wut über die Ungleichheit reichen.

Empörter Pöbel

In einem Großteil der analytischen marxistischen Sozialwissenschaft der 1970er Jahre, die zu beleuchten versucht, was Marx den »stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse« nannte, ist eine solche Sichtweise implizit angelegt. Der Historiker Robert Brenner beispielsweise hat eine einflussreiche klassenkampf- oder konfliktzentrierte Forschung vorangebracht, die im Gegensatz zum früheren »Produktivkräfte-Marxismus« steht, der auf jenem technologisch-deterministischen, teleologischen Geschichtsverständnis besteht, das die Zielscheibe von Honneths Kritik zu sein scheint.

Brenner geht davon aus, dass es in jeder Gesellschaft Beziehungen zwischen Produzenten, zwischen Ausbeutern und zwischen Produzenten und Ausbeutern gibt. Zusammengenommen regeln diese Beziehungen den üblichen Zugang der Menschen zu Land, Arbeit, Maschinen oder anderen Ressourcen, die für die Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens notwendig sind. Das Geflecht von Praktiken, das diese Beziehungen konstituiert, bestimmt den Zugang zum Sozialprodukt, je nachdem, welche Position man in diesen Beziehungen einnimmt. Brenner nennt diese Beziehungen »soziale Eigentumsverhältnisse«, um zu verdeutlichen, dass es dabei nicht nur die Ressourcen geht, die dem Einzelnen zur Verfügung stehen, sondern auch um den Zugang, den der Einzelne zu den Ressourcen und seinem Einkommen erhält.

Einfach ausgedrückt: Die sozialen Eigentumsverhältnisse bestimmen, wie man handelt, und nicht nur, was man besitzt; die eigene Position bestimmt, was man tun muss, um zu bekommen, was man will. Man kann also davon ausgehen, dass Individuen und Familien systematisch eine Reihe von ökonomischen Strategien anwenden, die diesen Zwängen entsprechen. Brenner bezeichnet diese Strategien als »Reproduktionsregeln«, die in ihrer Gesamtheit zu historisch-spezifischen Entwicklungsmustern führen. Man kann das einen pragmatischen historischen Materialismus nennen.

Bisher wurde zwar noch keine normative Dimension dieser Sichtweise erarbeitet, aber es ist nicht schwer zu erkennen, wie sie aussehen könnte: Wie bei allen Praktiken gibt es auch bei den Reproduktionsregeln und den sozialen Eigentumsverhältnissen Normen, anhand derer die Beteiligten ihr Scheitern oder ihren Erfolg gemäß der Zwecke und Ziele, die die Struktur selbst vorgegibt und reproduziert, bemessen. Wir können erkennen, wie sich bestimmte Normen herausbilden, die auf die gesellschaftliche Reproduktion in diesem historisch-spezifischen Sinne ausgerichtet sind (z.B. harte Arbeit sollte höher entlohnt werden) und die das Fundament bilden, auf dem die Menschen ihre Forderungen nach Gerechtigkeit artikulieren.

Das Normative und das Materielle sind in historischen Entwicklungsmustern ineinander verwoben. Deshalb bricht in kapitalistischen Gesellschaften, wie Hegel sagt, der Klassenkonflikt selten einfach deshalb aus, weil der »Pöbel« bloß hungert, sondern weil er auch empört ist. Ressourcenknappheit ist eine Realität, die durch normative Erwartungen wahrgenommen wird, die zwar kulturell verwurzelt sind, sich aber (entscheidend) auch an die Wettbewerbszwänge anpassen, die der Kapitalismus jedem Individuum, unabhängig von kulturellen Dispositionen, auferlegt.

Hegel vom Kopf auf die Füße stellen

Was den historischen Materialismus auszeichnet, ist seine Verpflichtung zu einem besseren Verständnis der historisch-spezifischen Beschaffenheit der politischen Ökonomie, die ebenso spezifische Zwänge zur Selbstbestimmung wie auch der Herrschaft hervorbringt, die emanzipatorische Kämpfe aller Art durchdringen und behindern.

Ein pragmatischer historischer Materialismus kann die normative Komplexität in einer Weise erfassen, wie es die Anerkennungstheorie nicht vermag: Er würde etwa untersuchen, wie Menschen, insbesondere solche, die Herrschaft unterworfen sind, Normen nutzen, um Zwängen zu begegnen. Menschen, die in ihren Wahlmöglichkeiten eingeschränkt sind, orientieren sich oft an den bereits bestehenden Rechtfertigungen – das muss jedoch nicht automatisch bedeuten, dass sie diese Werte und Ideale auch teilen.

Das Gleiche gilt auch für die andere Seite des Klassenkampfs: Der historische Materialismus ermöglicht eine gesunde Skepsis, die uns hinterfragen lässt, ob Teile der kapitalistischen Klasse das Ideal demokratischer Freiheit tatsächlich vertreten. Vielleicht rechtfertigen sie ihr Verhalten nur in dessen Namen oder vielleicht machen sie auch nur vorübergehende Zugeständnisse an die Demokratie, die keineswegs festgesetzt sind. Schließlich führen die Kapitalistinnen, Banker und Finanzakteure dieser Welt den Klassenkampf ja nicht, weil es ihnen an sozialem Respekt mangelt!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung sozialer Strukturen nicht auf den Kampf um Anerkennung reduziert werden kann. Denn wenn man das tut, verschleiert man die Beschaffenheit sozialer Konflikte – Widerspruch, Zwang, Herrschaft. Damit entfernt man sich immer weiter von sinnvollen Diskussionen über politische Strategien. Ohne diese wird der Sozialismus unerreichbar bleiben – sowohl in unserer Vorstellung als auch in der Realität.

Hegel gehört also vom Kopf auf die Füße gestellt.

Lillian Cicerchia arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin. Ihre Schwerpunkte sind politische Ökonomie, Feminismus und Kritische Theorie.

Lillian Cicerchia arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin. Ihre Schwerpunkte sind politische Ökonomie, Feminismus und Kritische Theorie.