13. Juni 2021

Die Roboter nehmen uns die Jobs nicht weg

Der Kapitalismus ist einfach schlecht darin, Arbeitsplätze zu schaffen. Ein Gespräch mit dem Wirtschaftshistoriker Aaron Benanav über die falschen Versprechen der Technologie.

Eine Zukunft ohne Knappheit lässt sich nicht automatisieren.

In der Debatte über die Automatisierung stehen sich zwei Positionen gegenüber: Die eine erblickt in ihr die Gefahr der Massenarbeitslosigkeit, die andere die utopische Verheißung unserer Befreiung von der Lohnarbeit. Du argumentierst, dass beide falsch liegen.

Mit einem liegen sie richtig: Heutzutage ist es schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. Das zeigt sich nicht nur an höheren Arbeitslosenquoten, sondern auch an der Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse und steigender ökonomischer Ungleichheit. Man muss den Automatisierungstheorien zugute halten, dass sie unsere Aufmerksamkeit auf dieses sehr reale Problem gelenkt haben. Aber sie missverstehen, wie es dazu kommt.

In Wahrheit schreitet die Automatisierung gegenwärtig langsamer voran als in der Vergangenheit. Das belegen die Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität: Wenn Roboter tatsächlich menschliche Arbeit ersetzen würden, müssten diese schnell ansteigen – aber das tun sie nicht. Das Problem ist nicht, dass die Wirtschaft Arbeitsplätze schneller vernichtet als früher, sondern dass sie viel langsamer neue Arbeitsplätze schafft als früher. Und das liegt nicht an irgendeiner technologischen Innovation, sondern daran, dass die Wirtschaft stagniert.

Dann hat das, was wir gerade erleben, seine Ursache nicht in technologischen Innovationen, sondern in ökonomischen Dynamiken, die dem Kapitalismus wesentlich sind?

Das ist richtig. In der Geschichte des Kapitalismus war Arbeit die längste Zeit über sehr prekär. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah es auf einmal so aus, als könnte die kapitalistische Wirtschaftsweise der breiten Masse finanzielle Sicherheit und Wohlstand bieten. Auch in dieser Periode des Wirtschaftsbooms war eine reguläre Festanstellung natürlich nur für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung Realität. Aber es gab zumindest das Versprechen, dass sich ein Kapitalismus der Vollbeschäftigung schließlich weltweit durchsetzen würde. In Wirklichkeit hat sich das System durch diese Periode des schnellen, globalen Wirtschaftswachstums selbst untergraben.

Während dieser Zeit, etwa von 1950 bis 1973, bauten mehr Länder industrielle Kapazitäten auf als jemals zuvor in der Geschichte. Die Ökonomen nahmen an, dass sich die Länder auf unterschiedliche Sparten der Produktion spezialisieren und am Ende alle vom Handel profitieren würden. Aber so kam es nicht. Die Unternehmen in den verschiedenen Ländern produzierten alle dieselbe Art von Gütern und konkurrierten auf immer überfüllteren globalen Märkten. Dann fielen die Profitraten, die Investitionsraten sanken, und die Weltwirtschaft trat in ein Zeitalter der Stagnation ein.

Man mag einwenden, dass China in dieser Zeit schnell gewachsen ist – aber das gelang ihm größtenteils dadurch, dass es anderen Ländern Anteile an den globalen Exportmärkten entzog. Anders kann eine nationale Wirtschaft in einer stagnierenden Weltwirtschaft nicht wachsen.

Wie zeigen sich die Effekte der Stagnation heute?

Die Nachkriegszeit war in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme. Heute sind wir zur Norm des Kapitalismus zurückgekehrt, nämlich zu steigender Ungleichheit und wirtschaftlicher Unsicherheit für die meisten Menschen. Noch in den 1970er Jahren war ein Großteil der Weltbevölkerung in irgendeiner Weise mit dem Land verbunden. Wenn der Arbeitsmarkt einbrach, konnten die Menschen in landwirtschaftlich geprägte Gebiete zurückkehren. Heute leben wir in einer stark urbanisierten Welt, in der die Menschen keine andere Wahl haben, als zu versuchen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen – ganz gleich, ob es Nachfrage gibt oder nicht. Das hat die Ungleichheit weltweit verschärft, weil nichts – und vor allem nicht der Dienstleistungssektor – in der Lage war, die Industrie als Wachstumsmotor zu ersetzen.

Der Dienstleistungssektor ist der am schnellsten wachsende Wirtschaftsbereich in stagnierenden Ökonomien. Warum ist dieser als Wachstumsmotor so ungeeignet?

Die Tätigkeiten, die im Dienstleistungssektor verbleiben, sind tendenziell solche, die sich der Industrialisierung widersetzt haben. Die extrem niedrigen Wachstumsraten der Produktivität rühren daher, dass Mechanisierung die zentrale Methode ist, um hohe und beständige Produktivitätsanstiege zu erzeugen. Sie ist der Hauptmotor des wirtschaftlichen Wachstums im Allgemeinen.

Anstatt von der Industrie absorbiert zu werden, sammeln sich heute immer mehr Arbeitende im Dienstleistungssektor. Das bedeutet aber, dass immer mehr Menschen in Tätigkeiten mit geringer Produktivität gedrängt werden, wo sie nicht viel zum Wachstum beitragen.

Und die geringe Produktivität des Dienstleistungssektors macht ihn so anfällig für Überausbeutung?

Genau. Ein großer Teil des Preises einer Dienstleistung ist der Preis der erbrachten Arbeit. Der Markt für solche Tätigkeiten lässt sich vor allem dadurch vergrößern, dass man Menschen rekrutiert, die diese Arbeit für weniger Geld verrichten. Das lässt sich überall auf der Welt beobachten: Die Unternehmen, die die Löhne am tiefsten drücken, sind auch am erfolgreichsten. Das gilt genauso für den informellen Sektor der Wirtschaft, wo die Arbeitenden keinen Chef haben. Ob sie einen Platz auf dem Markt für sich finden können, hängt davon ab, wie sehr sie ihre eigene Ausbeutung verschärfen und ihren eigenen Konsum einschränken können.

Das verschärft wiederum die Ungleichheit. Gesellschaften, die strengere Arbeitsgesetze und höhere Löhne aufweisen, neigen eher zu höheren Arbeitslosenquoten als zu einer steigenden Quote der Unterbeschäftigung. Das sieht man etwa in Ländern wie Frankreich und Italien, wo der Schutz vor befristeter oder prekärer Arbeit besser ist und die Arbeitslosigkeit konstant hoch bleibt. Das war auch in Deutschland so, bis die Hartz-IV-Reform die Arbeitslosenzahlen nach unten trieb, indem sie einen riesigen Niedriglohnsektor schuf. Und die meisten Menschen im Niedriglohnsegment landeten natürlich im Dienstleistungssektor.

Solche Arbeitsmarktreformen zeigen die politische Dimension dieser Geschichte auf. Ist das, was wir heute erleben, nicht auch die Folge eines einseitigen Klassenkampfs, bei dem die kapitalistische Klasse etwas von der Macht zurückzugewinnen versucht, die sie durch den Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit in der Nachkriegszeit verloren hatte?

Die Hauptstrategie, mit der die Politik auf Arbeitslosigkeit und Stagnation reagierte, war der Versuch, Investitionsanreize für das private Kapital zu schaffen. Das »Investitionsklima« zu verbessern, bedeutet im Grunde nichts anderes, als die Wirtschaft zu deregulieren und es den Unternehmen leichter zu machen, Arbeitende ohne Arbeitsschutz einzustellen, Tarifverträge zu umgehen und der gewerkschaftlichen Organisierung entgegenzuwirken. In ihrem Bestreben, das Investitionsniveau zu erhöhen und die Wirtschaft wieder schneller wachsen zu lassen, haben Regierungen solche Geschäftspraktiken in Kauf genommen – und trotzdem versagt. Statt einer vorübergehenden Periode der Unsicherheit und Not für die arbeitende Klasse, auf die dann ein neuer Boom folgen sollte, haben wir nichts als Stagnation erlebt. Der versprochene Wirtschaftsboom ist nie gekommen.

Was unsere aktuelle Situation so interessant macht, ist, dass die Vergeblichkeit dieser Strategie weithin anerkannt wird. Die politischen Eliten stecken in einer echten Krise, weil sie nicht wissen, welchen Weg sie angesichts des Scheiterns der neoliberalen Reformen einschlagen sollen.

In der aktuellen Krise scheinen keynesianische Ansätze ein Comeback zu erfahren. Du stehst dem sehr kritisch gegenüber.

Viele glauben, die keynesianische Ära sei irgendwann in den 1970er Jahren geendet und vom Neoliberalismus abgelöst worden. Aber die Statistiken zeigen, dass die Länder seitdem im Verhältnis zur Größe ihrer Volkswirtschaften immer mehr Staatsschulden angehäuft haben, um sich durch das Zeitalter der Stagnation zu retten. Das Paradoxe ist, dass es während der neoliberalen Ära eine Menge keynesianischer Ausgaben gab, die den Abschwung aber nicht aufgehalten haben. Dass wir in einer Welt des freien Handels leben, in der es keine Kapitalverkehrskontrollen gibt, bedeutet, dass der Keynesianismus mehr Lücken hat.

Heute erkennen immer mehr Ökonominnen und Ökonomen, dass in einem Kontext der Stagnation die Stimulierung privater Investitionen nicht ausreicht. Sie argumentieren, dass der Staat eingreifen und die Investitionen selbst tätigen muss. Was wir ihrer Auffassung nach brauchen, sind staatliche Investitionen, nicht private.

Diese radikalere keynesianische Wende, wenn sie denn tatsächlich eintritt, kann ein Potenzial für linke Politik schaffen. Der keynesianische Anspruch, unsere kollektiven Ressourcen zu nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern, ist richtig. Was wir aber kritisieren sollten, ist die Entpolitisierung und technokratische Verwaltung von Investitionsprioritäten, die dem Keynesianismus eigen ist. Denn unser Ziel ist ja, auf eine wirklich demokratische Weise für unsere Bedürfnisse zu sorgen. Die Art des Keynesianismus, die wir historisch erlebt haben – die Erhöhung der Staatsausgaben, um private Investitionen zu stimulieren – hat zu nichts geführt, außer zu steigenden Schulden und einer immer stärker stagnierenden Wirtschaft.

Der Verlust von Arbeitsplätzen in den westlichen Industrienationen wird gemeinhin als Folge der Verlagerung von Industriearbeit in die Schwellenländer angesehen. Du weist jedoch darauf hin, dass einige der Hotspots der Deindustrialisierung im Globalen Süden liegen.

Viele überrascht das. In Wirklichkeit hat die Produktion von Industriegütern in den reichen Ländern nie abgenommen. Es hat sich lediglich das Tempo verlangsamt, mit dem ihre Industrieproduktion wächst. Und genau durch diese Verlangsamung verschwinden mit der Zeit immer mehr Arbeitsplätze. In den 1960er und 70er Jahren verschärfte sich der Wettbewerb zwischen Firmen in Ländern wie Deutschland, Japan und den USA. Daraufhin suchten sie nach Niedriglohngebieten, um dort die arbeitsintensiveren Komponenten ihrer Industrieprodukte herzustellen. Die Länder des Globalen Südens versuchten, Teil dieser Lieferketten zu werden, indem sie freie Exportzonen einrichteten, um multinationale Konzerne anzulocken. Dabei wurden aber weniger Arbeitsplätze geschaffen, als man erwartet hatte. Denn diese Länder traten zu einer Zeit in den Weltmarkt, als die globale Nachfrage wegen der einsetzenden Stagnation viel langsamer anstieg.

Als sich die globalen Überkapazitäten auf die Weltwirtschaft auszuwirken begannen, wurde es für die armen Länder immer schwieriger, sich auf diesen Märkten zu behaupten. Um noch größere Standortvorteile zu bieten, machten sie den Konzernen immer mehr Zugeständnisse, etwa in Form von Steuererleichterungen oder Lockerungen der Arbeitsschutzgesetze.

Die Technik verdrängt die Arbeit also nicht, aber beeinflusst sie in anderer Weise. Ein Großteil des technologischen Fortschritts scheint eher der Überwachung der Arbeitenden zu dienen, um mehr Produktivität aus jeder einzelnen Arbeitskraft herauszuholen. Übernimmt die Technik heute die Rolle des Aufsehers?

Wir sollten nicht außer Acht lassen, dass technologische Innovationen wie maschinelles Lernen und algorithmisches Management bestimmte Jobs besser machen werden – aber größtenteils sehen wir in der Tat, dass diese Technologien zur Kontrolle eingesetzt werden. Das ist jedoch ein schleichender Prozess.

Für viele schlecht bezahlte Arbeitende im Dienstleistungssektor ist mit das Schlimmste an ihren Jobs, dass ihre Arbeitsplätze meist unterbesetzt sind und ihre Manager sie dazu anmahnen, härter zu arbeiten. Da scheint die Plattform-Ökonomie zumindest auf den ersten Blick die befreiende Möglichkeit zu bieten, arbeiten zu können, ohne dass einem ständig jemand im Nacken sitzt. Tatsächlich hat das algorithmische Management die Beziehung zwischen den Arbeitenden und dem Management neu gestaltet. Indem es sie fast ununterbrochen überwacht, arbeiten die Menschen nicht nur härter – es wird auch sichergestellt, dass sie nur für die Minuten oder Sekunden bezahlt werden, in denen sie tatsächlich Arbeit leisten, die ihrem Chef Gewinn einbringt.

Du hast in Deinem Buch dargelegt, wie wirtschaftliche Erholungsprozesse, bei denen keine neuen Arbeitsplätze geschaffen werden, die ökonomische Ungleichheit verschärfen. Wie schätzt Du die aktuelle pandemiebedingte Rezession ein?

Aus eigener Kraft wird sich die Wirtschaft nur sehr langsam von der Covid-Krise erholen können. Auch das ist ein Merkmal stagnierender Volkswirtschaften: Die Wirtschaft erholt sich nur schleppend von einer Krise, weil es noch länger dauert, Arbeitsplätze für all die Menschen zu schaffen, die ihre Arbeit verloren haben.

Nach der Covid-Rezession wird es unvermeidlich einen Wachstumsschub geben. Aber dieses anfängliche Wachstum wird sich dann sehr schnell wieder abschwächen. Uns dürfte also eine Periode anhaltend langsamen Wachstums und niedriger Investitionsraten bevorstehen, ähnlich den 2010er Jahren. Wir werden wieder den Dienstleistungssektor wachsen sehen und das wird die Ungleichheit weiter verschärfen.

Ich denke, die 2020er Jahre werden politisch und wirtschaftlich eine turbulente und entscheidende Zeit sein, weil die Erholung von der Krise sehr lange dauern und sich mit einer weiteren Krise – der Klimakrise – überschneiden wird. Für alle, die an einer besseren Welt interessiert sind, werden dies die zehn Jahre sein, in denen es besonders wichtig ist, sich in sozialen Kämpfen zu engagieren, um sich für eine bessere Zukunft einzusetzen.

Was diese andere, bessere Zukunft angeht, hast Du darauf hingewiesen, dass wir die Vision einer Gesellschaft ohne Mangel nicht so sehr als eine Frage technologischer Möglichkeiten, sondern vielmehr als eine der sozialen Beziehungen begreifen sollten.

Ich glaube zwar nicht daran, dass sich eine Zukunft ohne Knappheit daher automatisieren lässt, aber ich möchte damit nicht sagen, dass wir den Traum einer solchen Gesellschaft aufgeben sollten. Allerdings müssen wir anders über Knappheit nachdenken. Der Kapitalismus sagt uns, das Hauptproblem bestünde darin, dass die Ressourcen begrenzt sind, unsere Wünsche aber grenzenlos. Und die Automatisierungstheorien glauben, dass ein sprunghafter technologischer Fortschritt unsere Ressourcen so unerschöpflich machen wird, wie unsere Wünsche vermeintlich sind.

In jüngerer Zeit wurde diese Vorstellung der Knappheit von Psychologinnen und Psychologen kritisiert. Sie sagen, dass Menschen Knappheit als einen Zustand empfinden, in dem es ihnen an lebensnotwendigen Dingen fehlt und sie sich vollkommen auf die Sicherung ihrer Existenzgrundlagen konzentrieren müssen. Dieser Zustand hält sie davon ab, in einem umfassenderen Sinne mit der Gesellschaft zu interagieren.

Diese neuere Vorstellung aus der Psychologie knüpft an eine viel ältere Tradition an, die bis zu Marx und sogar noch weiter zu Thomas More, François Noël Babeuf und Étienne Cabet zurückreicht. In dieser Denktradition ging es darum, die Produktion so neu zu organisieren, dass sowohl die Arbeit, die getan werden muss, gerecht verteilt wird, als auch der Zugang zu den Gütern und Dienstleistungen, die alle benötigen, um sich sicher zu fühlen. Dann könnten die Menschen ihr Leben als einen Raum von Möglichkeiten auffassen und nicht als einen beängstigenden Kampf um die Sicherung der eigenen Lebensgrundlagen.

Wir lässt sich diese Vision realisieren?

Wir verfügen heute mehr denn je über Technologien, die uns diesem Ziel näher bringen können. Wir können Arbeit umverteilen und reduzieren – auch jene Arbeit, die derzeit nicht Teil der Wirtschaft ist, wie Hausarbeit und Sorgearbeit. Wir haben die Möglichkeit, einen Großteil der Güter und Dienstleistungen, die die Menschen zum Leben brauchen, frei verfügbar machen. Das würde eine erweiterte Sphäre der Freiheit eröffnen, die es den Menschen erlaubt, frei zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen.

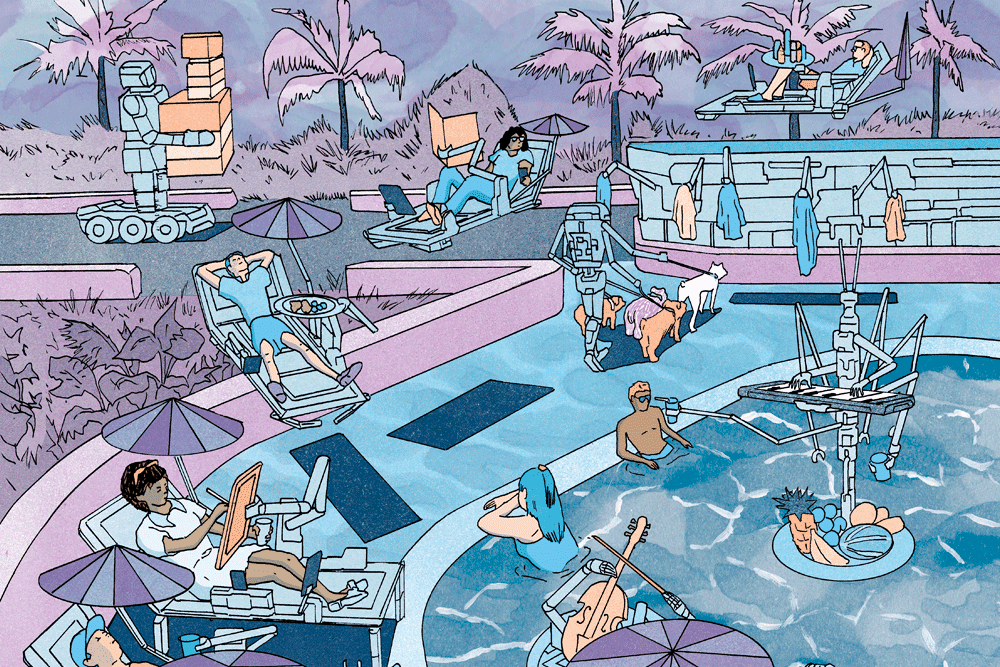

Manche stellen sich eine Welt nach der Knappheit als eine Ära der Ruhe und Entspannung vor. Ich glaube da nicht dran. Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, werden sich natürlich nach Erholung sehnen. Aber ich denke, im Grunde wollen wir alle unseren persönlichen und kollektiven Interessen nachgehen. Und diesen Zustand können wir als Gesellschaft erreichen, indem wir allen Menschen Sicherheit garantieren und die notwendige Arbeit gerecht verteilen.

Aaron Benanav ist Wirtschaftshistoriker und forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Buch »Automation and the Future of Work« (Verso, 2020) erscheint im Herbst 2021 in deutscher Übersetzung bei Suhrkamp.

Aaron Benanav ist Wirtschaftshistoriker und forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Buch »Automation and the Future of Work« (Verso, 2020) erscheint im Herbst 2021 in deutscher Übersetzung bei Suhrkamp.