14. April 2020

Die Zeit nach dem Kapitalismus

Wie wir unsere Zeit organisieren, wenn wir von den Zwängen des Kapitalismus frei sind.

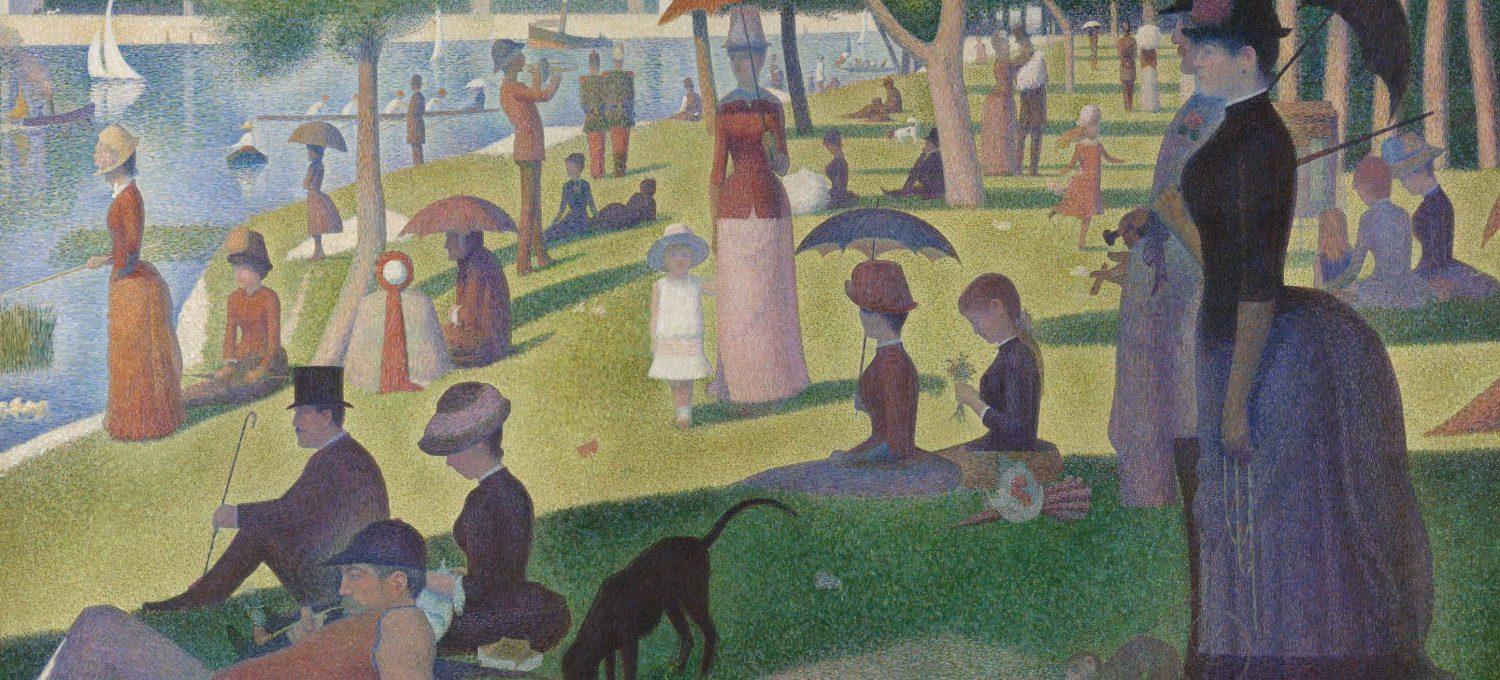

Georges Seurat - Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte (1886). Bild: Wikimedia Commons

In einer sozialistischen Gesellschaft, schrieb Karl Marx, könnte jeder den Tag nach seinen eigenen Wünschen gestalten: Jagen am Morgen, Angeln am Mittag und Kritisieren nach dem Abendessen.

Heute dagegen wirkt es für die meisten schon wie eine postkapitalistische Utopie, zu schlafen, wenn man müde ist und aufzustehen, wenn man sich erholt hat. Vor hundert Jahren wurde in den USA die Sommerzeit eingeführt, eine Erfindung mit dem Ziel, die maximale Arbeitskraft aus den Arbeiterinnen herauszuwringen. Wir erlauben uns aus diesem Anlass darüber nachzudenken, wie eine Gesellschaft aussehen würde, in der die Zeit für die Arbeiterinnen gemacht würde anstatt für das Kapital.

Profit steht in unserer gegenwärtigen Ordnung über allem. Und wenn wir nicht zufällig so reich sind, dass wir das mit dem Arbeiten bleiben lassen können, sind wir gezwungen, unser Leben nach einem bezahlten Job auszurichten. Um diese brutale Realität hat sich eine eigene rhetorische Tradition entwickelt, von der Idee der »Arbeitsmoral« bis zum Mantra »Mach was dich glücklich macht«.

Die Verpflichtung, Profit zu machen, taktet unsere Wahrnehmung von Zeit: von Minute zu Minute, wenn wir zum Bahnhof hetzen, um noch den Zug zur Arbeit zu bekommen; von Tag zu Tag, wenn wir nachrechnen, ob noch genug Katzenfutter da ist, um dem 18 Uhr-Andrang im Supermarkt zu entgehen: Bis zu den endlosen Jahren, die wir damit verbringen, uns aus- und fortzubilden, um arbeitsmarkttauglich zu werden oder die Karriere voranzubringen. Jede, die schon mal Pläne mit Freundinnen absagen, das Kind unfreiwillig in Betreuung geben oder mit Migräne bei der Arbeit erscheinen musste, weiß, wie unnachgiebig die Verpflichtung, ja der Zwang zur Teilnahme am Profitmachen ist. Persönliche Traumata oder einfach Erschöpfung werden nicht geduldet.

»Gegenwärtig wird Müßiggang oft mit Faulheit gleichgesetzt und Letzteres wiederum mit Unsittlichkeit«

Arbeiterinnen haben blutige Kämpfe darum ausgefochten, welchen Anteil der eigenen Lebenszeit Bosse und Aktionärinnen verlangen dürfen. Wie tagtäglich zu erleben, sind Arbeiterinnen in diesen Kämpfen heute relativ geschwächt: Das Verlangen nach Profit siegt zunehmend über den Wunsch nach selbstbestimmter Lebenszeit außerhalb der Lohnarbeit.

Im Finanz- und Tech-Sektor zum Beispiel, wo Arbeiterinnen sich voll und ganz mit ihren Berufen identifizieren sollen, sind maßlose Überstunden und 70-Stunden-Wochen kein Zeichen von akutem Arbeitskräftemangel, sondern der Normalfall oder sogar Anlass für Stolz. Prekarisierung in Journalismus und Grafikdesign führen dazu, dass Arbeiterinnen endlose Stunden damit verbringen, sich und ihre Arbeiten in der Hoffnung auf gelegentliche Aufträge anzubieten und zu bewerben– natürlich unbezahlt. Arbeitgeberinnen auf der anderen Seite erhalten durch dieses System zahllose Artikelideen und Design-Specs, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Andere Sektoren, vor allem im Dienstleistungs- und Einzelhandelsbereich, haben sogenannte Just-in-time-Systeme zur Arbeitsplanung eingeführt. In dieser Art der Planung haben Arbeitnehmerinnen keinerlei Möglichkeit zu wissen, wann und wie lange sie arbeiten müssen. Angestellte in einem Just-in-time-System können keine regulären Kindergärten nutzen, sie können mit Zeitkarten im Nahverkehr nichts anfangen oder mit Freundinnen und Familie Pläne machen. Häufig gehen ihnen zwischen ihren Teilschichten Stunden mit dumpfem Warten in Einkaufszentren oder auf Parkplätzen verloren, Zeit, die sie zu Hause zur Entspannung oder für Unternehmungen mit der Familie oder für ein Hobby nutzen könnten.

Unsere soziale und wirtschaftliche Ordnung enthält eine schwindelerregende Fülle an Strategien, uns unsere Zeit vorzuenthalten. Aber wie genau würden wir Zeit in einer Welt erleben, in der das nicht der Fall ist?

In einer Gesellschaft, die sich von dem Zwang des Profitmachens befreit hat, würde Freizeit eine viel zentralere Rolle spielen. Gegenwärtig wird Müßiggang oft mit Faulheit gleichgesetzt und Letzteres wiederum mit Unsittlichkeit. Doch das muss nicht sein. Der lateinische Begriff für Arbeit, negotium, macht deutlich, wie ernst es den Römerinnen mit der arbeitsfreien Zeit gewesen ist: Negotium bedeutet wörtlich übersetzt die Abwesenheit (angezeigt durch das Präfix neg-) von Freizeit (otium). Anders ausgedrückt hatte Arbeit für die Römerinnen eine negative Konnotation, es war das gewöhnliche Zeug, dem man nachkam, wenn man sich nicht gerade den schöneren Dingen des Lebens zuwendete. Natürlich wollen wir nicht zurück ins alte Rom, das sich neben dieser Vorstellung von Arbeit durch extrem patriarchale Strukturen und Sklaverei auszeichnete. Doch das Thema Freizeit sollten wir durchaus etwas ernster nehmen.

»Die meisten von uns wissen nicht, wie es wäre, einfach mal Zeit zu verschwenden ohne das nagende Gefühl, dass man etwas anderes tun sollte«

Freizeit könnte heute aus einem abwechslungsreichen Mix von produktiven Tätigkeiten und einem angemessenen Maß an »Rumhängen« bestehen. Anstatt diese Aktivitäten (oder vielleicht Passivitäten?) als Zeitverschwendung zu betrachten, sollten wir sie vielmehr als elementare Bestandteile des menschlichen Lebens verstehen, auf die wir alle einen Anspruch haben; ganz im Sinne der Forderung von Paul Lafargue, der vor über hundert Jahren das Recht auf Faulheit verlangte.

Welch fantastische Dinge wir erreichen können, wenn wir uns die Zeit nehmen unsere Gedanken schweifen zu lassen, zeigt zum Beispiel der britische Physiker Peter Higgs: Er wurde 1980 mit seiner Entdeckung der Masse subatomarer Teilchen für den Nobelpreis nominiert und berichtete, er habe für diesen Durchbruch »Ruhe und Frieden« benötigt. Er mutmaßte, dass die heutigen Bedingungen an der Universität – mit dem ständigen Druck zu publizieren – es für ihn unmöglich gemacht hätten, seine Teilchen zu entdecken oder überhaupt eine akademische Karriere zu etablieren.

Zugleich sollten wir den Müßiggang vor jenen schützen, die danach trachten unsere Träumereien in den Dienst des Profits zu stellen. Die Mehrzahl unserer Eskapaden wird nicht so brauchbar oder erhellend sein wie die von Higgs. Das sollte jedoch nicht dazu führen, dass wir sie weniger wertschätzen. Die meisten von uns wissen nicht, wie es wäre, einfach mal Zeit zu verschwenden ohne das nagende Gefühl, dass man etwas anderes tun sollte. Wie wäre es, wenn wir es ausprobieren könnten?

In einem globalen Markt, der sich ständig in geradezu manischem Tempo bewegt, kann das Erleben von ungefüllter Zeit entfremdend sein, ein Zustand der Isolation, in den Menschen gezwungen werden, die nicht in der Lage sind, mit der ständigen Beschleunigung mitzuhalten. Bruce O’Neil hat diese Dynamik in seinem Buch The Space of Boredom beschrieben, in dem er sich mit Obdachlosen in Bukarest befasst. Es ist ein Blick auf eine Stadt, in der der vom kapitalistischen System versprochene Wohlstand auch zwei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer den meisten Menschen verwehrt geblieben ist.

»Ziellos herumschlendern, ein Schwätzchen mit der Nachbarin halten, all das könnte ganz wundervoll sein, wenn wir uns nicht unterschwellig schämen würden, die Zeit für solche Dinge zu haben«

Ganz im Gegensatz dazu könnten wir die ungefüllte, langsame Zeit für uns in Anspruch nehmen, sie nutzen, um miteinander in Beziehung zu treten und uns auf eine Art und Weise auszutauschen, die sich nicht auf den Konsum von Waren konzentriert. Wenn wir wirklich weniger arbeiten müssten, hätten wir die Möglichkeit unsere Wochen und Monate völlig anders zu gestalten. Wir könnten unsere freie Zeit vernünftig nutzen, wertschätzen und zugleich sicherstellen, dass alle Menschen ein würdevolles Leben leben, dass es ihnen ermöglicht, diese Zeit zu genießen. Ziellos herumschlendern, ein Schwätzchen mit der Nachbarin halten, all das könnte ganz wundervoll sein, wenn wir uns nicht unterschwellig schämen würden, die Zeit für solche Dinge zu haben.

Natürlich genießen es viele tatsächlich, in ihrer Freizeit Produktives zu tun, Servietten zu falten, Sporttraining für Jugendliche anzubieten, zu kochen und – laut eines Artikels der New York Times – angeblich sogar Feuerholz zu stapeln. Ein nicht geringer Teil dessen, was Hobbys so entspannend macht, ist die Tatsache, dass die Befreiung vom Profitzwang uns erlaubt, das Tempo unserer Arbeit frei zu wählen. Wir können rumprobieren, Fehler machen, aufhören und von vorne beginnen.

Hobbys sind heutzutage in die kleinen Zeitfenster gepresst, die nicht durch Reproduktion und Lohnarbeit belegt sind. Und selbst dann sind sie jenen vorbehalten, die sich das Material und die Ausrüstung für ein Hobby leisten können. Wenn wir Freizeit wirklich ernst nehmen wollen, müssten wir frei zugängliche Angebote für alle schaffen. Wir müssten voll ausgestattete Dunkelkammern haben und Yachten, die für all jene im Hafen bereitlägen, die Interesse daran haben zu lernen und auszuprobieren.

Ein anderes Gesellschaftstempo

Natürlich wäre in einer postkapitalistischen Zukunft nicht alles anders. Essen müsste noch immer angebaut, Kinder müssten unterrichtet, Gebäude repariert werden. Es wäre nicht so, dass niemand mehr Verpflichtungen hätte. Der Unterschied wäre, dass wir uns von dem unnachgiebigen Zugriff auf unsere Zeit lösen könnten, den der Zwang zur Gewinnmaximierung fordert. Wir müssten uns mit der Frage befassen, wie wir unsere Zeit zwischen den Bedürfnissen der Gesellschaft und dem Recht auf selbstbestimmtes Leben aufteilen.

So würden wir viele unserer direkten, spontanen Bedürfnisse und Wünsche noch immer unterordnen müssen. Aber wir würden es für das Gemeinwohl tun und nicht für den Profit unserer Bosse. Krankenhäuser würden immer noch 24/7 geöffnet sein und ein gewisser Anstand würde uns davor bewahren, unseren Nachbarn mitten in der Nacht unseren Musikgeschmack aufzuzwingen. Das Ziel ist nicht, nach dem Motto »Ich mache, was ich will und wann ich es will« die Launen eines jeden Individuums zu erdulden, sondern einen Rhythmus, ein Tempo zu entwickeln, das der gesamten Gesellschaft erlaubt, zu florieren .

Würden Arbeitswochen und Karrierepläne noch immer unseren Alltag gestalten? Viele von uns würden diesen Weg vermutlich gehen. Doch statt um die Work/Life-Balance zu kämpfen hätten wir einfach das Leben: Unsere Zeit auf der Erde gefüllt mit unseren Tätigkeiten – Erholung, Kindererziehung, Freundschaft, Tagträume, Trauer – all das hätte neben der Lohnarbeit seinen gleichwertigen Raum.

Miya Tokumitsu ist Redakteurin beim US-amerikanischen Jacobin und Autorin des Buches “Do What You Love: And Other Lies About Success and Happiness”.